Homophobie in der Musikindustrie ist leider immer noch ein weit verbreitetes Problem, das sowohl Künstlerinnen als auch das Publikum betrifft. In diesem Gastartikel berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter des Kreuzberger Rockclubs Wild at Heart (WaH) von seinen persönlichen Erfahrungen mit homophoben Praktiken und Vorfällen im Club. Der folgende Text wurde durch Björn Horbach vermittelt und soll aufzeigen, wie tief verwurzelte Vorurteile und Ignoranz in der Musikkultur auch heute noch existieren. Besonders absurd ist dabei, dass eine Punkband, deren Genre traditionell dafür steht, dass jeder so leben soll, wie er möchte, ja für „Rebellion„ und Nonkonformität steht, homophobe Lyrics aufnimmt. Der Bericht soll dazu dienen, Besucherinnen und Bands besser zu informieren, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob sie den Club weiterhin unterstützen möchten. Danke an FEVO für seinen Gastartikel und Björn Horbach für das Vermitteln.

Ein Erfahrungsbericht über Homophobie in der Musikkultur von Kreuzberg

Dieser Text ist ein Erfahrungsbericht und eine Reaktion auf die homophobe Musikkultur im Kreuzberger Rockclub Wild at Heart (WaH). Ich möchte sowohl Besucherinnen als auch Bands darüber informieren, wie die Betreiberinnen des Clubs Homophobie unterstützen. Diese Erfahrung hat mich meinen Job gekostet, weil ich die „unpolitische“ und verlogene Buchungs- und Beschäftigungspolitik der Betreiber*innen in Frage stellte und eine Band für das Spielen eines homophoben Songs kritisierte. Ich hoffe, dass dieser Bericht der Öffentlichkeit dient, damit sie informiert entscheiden können, ob sie das Lokal unterstützen wollen oder nicht. Für mich ist klar: Ich werde nie wieder einen Fuß in den Laden setzen.

Der Job im Wild at Heart

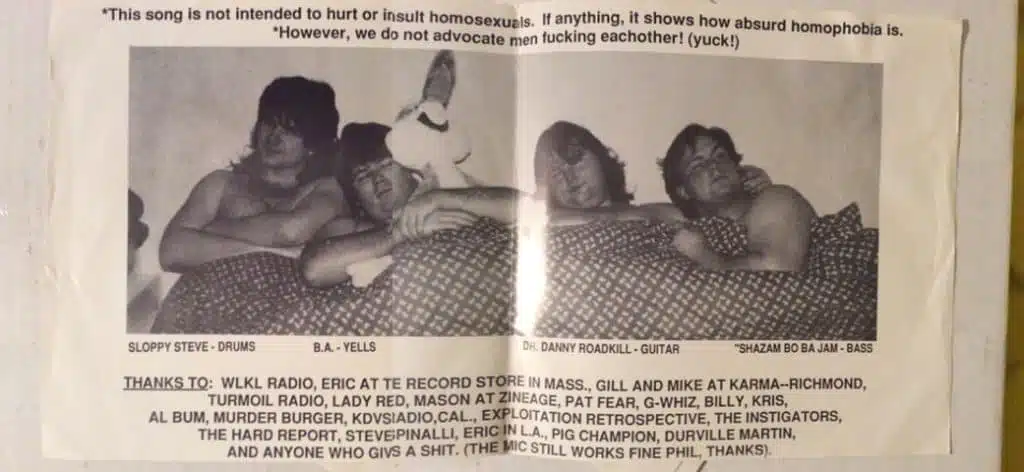

Ein paar Wochen vor dem Vorfall hatte ich mich im WaH beworben, weil ich eine Leidenschaft für Live-Musik habe und viele coole Bands dort spielen. Letzte Woche, am Dienstag, den 8. August 2023, trat die US-Band Sloppy Seconds im WaH auf. Ich war für das Konzert an der Bar eingeteilt, was mich dazu veranlasste, mich am Vortag über die Musik der Band zu informieren. Eine schnelle Online-Recherche führte mich zu ihrer Single „I don’t wanna be a homosexual“. Der provokante Titel ließ sofort meinen „wtf?!“-Alarm losgehen.

Die Analyse des Songs

Die Albumversion des Songs beginnt mit einem Dialog aus dem Film „Female Trouble“ (1974) von John Waters, in dem eine Tante ihren heterosexuellen Neffen davon zu überzeugen versucht, dass „die Welt der Heterosexuellen ein krankes und langweiliges Leben ist“. Es ist klar, dass die Szene eine Parodie auf die allgegenwärtige Homophobie der damaligen Zeit ist. Doch die Band entkontextualisiert diese Szene und macht sie sich zu eigen, um ihre eigene homophobe Botschaft „I don’t wanna be a homosexual“ in Queer Drag zu kleiden. Der Song, von vier heterosexuellen Punkern aus dem Jahr 1989, ist keine Schwulenhymne und kritisiert nicht die Heteronormativität. Die Refrainzeile „I don’t wanna be a homosexual“ ist zutiefst homophob.

Reaktion der Band und des Clubs

Obwohl die Band in Interviews jegliche homophobe Absichten abstreitet, sind diese Dementis leer und dienen nur dazu, sich aus dem Vorwurf herauszureden und weiterhin mit ihrem homophoben Song touren zu dürfen. Ich hatte meine Bedenken geäußert und meinem Chef am Tag vor dem Konzert eine Nachricht geschickt: „Ich hoffe, die Band nimmt diesen Song morgen nicht in ihr Programm auf.“ Die Antwort war eine verharmlosende Sichtweise der Band, die meine Bedenken zurückwies.

Der Konzertabend

Am Tag des Konzerts herrschte von Anfang an ein Gefühl der Beklemmung zwischen mir und der Chefin, aber ich versuchte, die Situation zu entspannen. Die Enttäuschung war groß, als Sloppy Seconds mitten im Set „I don’t wanna be a homosexual“ sangen. Es fühlte sich so unwirklich an, als wäre ich in einem Film. Schließlich erreichte ich eine Grenze und begann, im gleichen Takt „I don’t wanna be a homophobe hetero“ mitzusingen. Es fühlte sich wie Notwehr an, wie ein Akt der Selbstverteidigung. Die ganze Situation war für mich sehr verletzend, und meine Stimmung war sehr gereizt.

Konfrontation mit der Band

Nach dem Konzert kamen einige der Bandmitglieder an die Bar, um Getränke zu bestellen, und ich nutzte die Gelegenheit, um meine Kritik zu äußern. Sie hatten den Song ohne einen Anti-Homophobie-Disclaimer gespielt. Auf eine ironische Art und Weise fand ich das gut; immerhin waren so die Masken gefallen. Sie versuchten, das Ganze mit einem lahmen „aber in meinem Herzen meine ich es nicht so“ zu entschuldigen.

Der Streit mit der Chefin

Nach der Party drängten die Chefin und ihr Mann, der Tontechniker des Lokals, mich hinter der Bar in die Enge und begannen, ihre Vorwürfe und Missbilligungen auf mich abzuladen. Sie versuchte zunächst, die Karte auszuspielen, dass sie von mir beleidigt wurde, weil ich ihre Buchungsrichtlinien in Frage gestellt hatte, doch ich wusste, dass das nicht das eigentliche Problem war. Es gab deutliche Anzeichen dafür, dass ihre Einstellung erst später geändert wurde, als ich die Band zur Rede stellte. Sie behauptete, ich hätte ihr Urteilsvermögen in Frage gestellt und schlug vor, dass ich keine Hintergrundüberprüfung der Bands durchführen könnte.

Das Ende

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Stimmung unerträglich. Ich fragte einfach unverblümt: „Wo ist der Schlüssel zum Keller?“ Das hieß, ich wollte meine Sachen holen und verschwinden. Die Chefin folgte mir die Treppe hinunter; ich sammelte meine Sachen ein, und ihr Ehemann begleitete mich hinaus. Die Straßen waren leer und die Nacht war ruhig. Als ich hörte, wie sich die Tür hinter mir schloss, fühlte es sich an, als würde ich aus einem bösen Traum erwachen. Auf dem Heimweg wirbelten eine Mischung aus aufgewühlten Gefühlen und Gedanken in mir herum, darunter finanzielle Unsicherheit, homophober Stress und Selbsteinschätzung; aber vor allem: Stolz. Stolz darauf, Würde und Integrität gegenüber kurzfristiger Arbeitsbequemlichkeit, verinnerlichter Homophobie und Selbsthass zu wählen. Ich begann das Screeching Weasel-Lied „I wanna be a homosexual“ zu summen und brach im Refrain in schallendes Gelächter aus.

Schlusswort

Make homophobia pay!